Georges Simenon (1903–1989) war ein belgischer Schriftsteller mit einem enormen Output – über 400 Romane, darunter die berühmten Maigret-Krimis. Doch hinter dieser Produktivität verbirgt sich ein Mensch voller Spannungen, innerer Abgründe und einer lebenslangen Suche nach Identität und Kontrolle.

Das folgende fiktive Interview will den Zusammenhang zwischen seiner Biografie und seinem literarischen Werk aufzeigen.

RKW: „Monsieur Simenon, Sie haben über vierhundert Romane geschrieben. Wenn Sie zurückblicken – woher kam diese unermüdliche Schaffenskraft?“

Simenon zündet sich eine Pfeife an: „Wissen Sie, ich habe nie geschrieben, um Literatur zu schaffen. Ich schrieb, weil ich verstehen wollte. Verstehen, warum Menschen so sind, wie sie sind. Warum sie leiden, warum sie scheitern, warum sie manchmal zu Monstern werden. Jeder Roman war für mich wie eine Untersuchung der menschlichen Seele. Aber Schreiben war auch mein Beruf, mein Exil, mein Schutzschild. Wenn ich schrieb, war ich niemand – und gerade darin war ich ganz bei mir. Ich schrieb, weil ich sonst nicht wusste, wohin mit dem, was in mir war. Es war… zu viel. Zu schnell. Zu leer.“

RKW: „Viele sagen, dass Kommissar Maigret Ihre berühmteste Schöpfung ist. Aber er ist mehr als nur ein Kommissar, nicht wahr?“

Simenon nickt langsam: „Maigret urteilt nicht. Das ist das Wichtigste. Er beobachtet, er fühlt mit, er versucht zu verstehen. Als Kind in Lüttich sah ich meinen Vater – ein sanfter Mann, ein Versicherungsangestellter, der nie jemanden verurteilte. Und meine Mutter … sie war anders. Hart, ehrgeizig, immer unzufrieden. Von ihr lernte ich, dass Menschen kompliziert sind, dass hinter jeder Fassade Abgründe liegen können.

RKW: „Maigret verkörpert also eine Art väterlicher Weisheit. War er der Vater, der Sie sein wollten?“

Simenon: „Maigret war der Vater, den ich nie hatte. Oder vielleicht… der Vater, den ich für mich selbst erfunden habe. Er hört zu. Er will nicht glänzen. Er sieht Menschen, ohne sie zu verurteilen. Ich glaube, wenn ich einem Menschen wie Maigret begegnet wäre – hätte ich vielleicht weniger schreiben müssen.“

RKW: „Wie hat Ihre Mutter Sie geprägt?“

Simenon atmet tief aus: „Sie hat mich gelehrt, misstrauisch zu sein gegenüber dem, was Menschen nach außen zeigen. Sie bevorzugte meinen jüngeren Bruder Christian. Ich war… ich war der Unerwünschte, glaube ich. Das prägt ein Kind. Man lernt früh, Menschen zu beobachten, ihre Stimmungen zu lesen, zu verstehen, warum sie tun, was sie tun.“

RKW: „In Ihren ‚Romans durs‘ – den harten Romanen ohne Maigret – gibt es oft Figuren, die aus ihrer kleinbürgerlichen Existenz ausbrechen wollen und dabei scheitern. Ist das auch autobiographisch?“

Simenon lächelt melancholisch: „Ich bin aus Lüttich geflohen. Mit sechzehn brach ich die Schule ab, wurde Journalist, später ging ich nach Paris. Ich wollte weg von der Enge, von der Routine, von dem vorgezeichneten Leben. Aber wissen Sie was? Man trägt seine Herkunft immer mit sich. Diese grauen Straßen, die kleinen Wohnungen, die Menschen mit ihren bescheidenen Träumen und großen Enttäuschungen – das alles hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt.“

RKW: „Ihre Figuren sind oft einsam, gefangen in ihrer eigenen Unfähigkeit zu kommunizieren.“

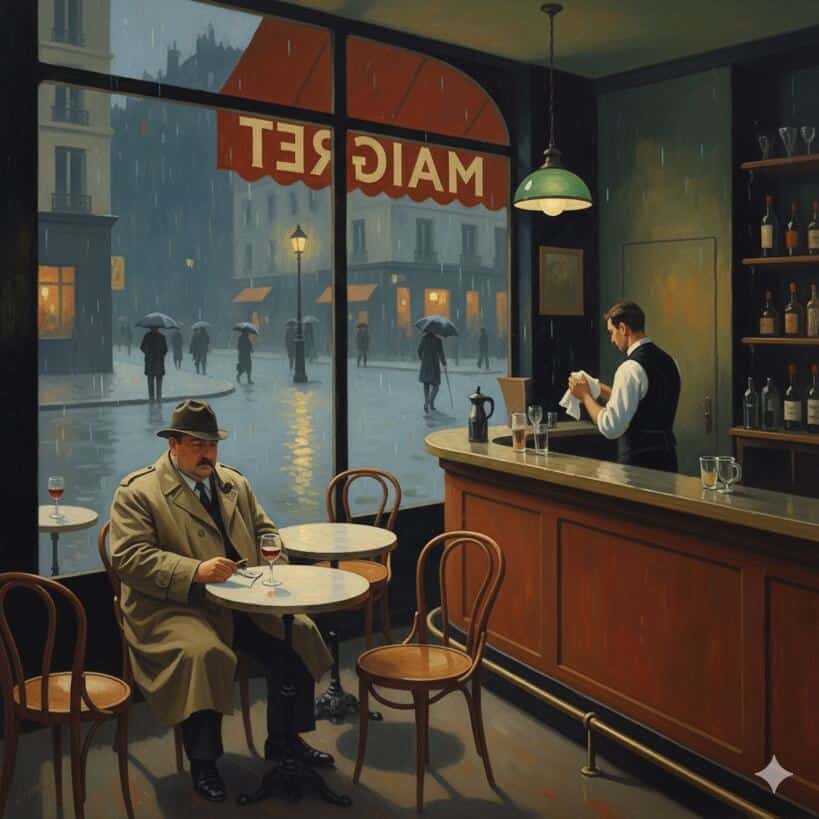

Simenon blickt aus dem Fenster: „Einsamkeit… ja. Ich war umgeben von Menschen – Frauen, Freunden, meinen Kindern – und fühlte mich oft furchtbar allein. Meine Figuren spiegeln das wider. Sie sitzen in Cafés, in Hotels, in fremden Zimmern und können nicht sagen, was sie wirklich fühlen. Sie sind eingesperrt in sich selbst.“

RKW: „Sie hatten Beziehungen zu vielen Frauen – angeblich Tausenden. War das eine Flucht?“

Simenon zögert: „Ich suchte… ich weiß nicht genau, was ich suchte. Vielleicht Bestätigung. Vielleicht Vergessen. Nach jedem Roman fühlte ich mich leer, ausgelaugt. Die Frauen füllten diese Leere für Momente. Aber ich weiß, dass ich oft egoistisch war, dass ich Menschen verletzt habe. Das bereue ich.“

RKW: „In vielen Ihrer Romane gibt es Väter, die ihre Kinder nicht verstehen, Ehen, die zu Gefängnissen werden.“

Simenons Stimme wird leiser: „Meine eigene Ehe mit Tigy… wir liebten uns einmal, aber dann wurden wir zu Fremden unter einem Dach. Und meine Kinder… Ich war kein guter Vater. Ich war zu sehr mit meinen Büchern beschäftigt, mit meiner eigenen inneren Welt. Wenn ich jetzt diese zerbrochenen Familien in meinen Romanen lese, sehe ich mein eigenes Versagen.“

RKW: „Ihre Tochter Marie-Jo nahm sich das Leben. Das muss unerträglich gewesen sein.“

Simenon hat Tränen in den Augen: „Das war… das ist… das Schlimmste in meinem Leben. Sie war so sensibel, so verletzlich. Ich habe sie nicht schützen können. Vielleicht habe ich sie sogar beschädigt mit meinem Chaos, meiner Selbstbezogenheit. Manchmal denke ich, all meine Romane über Schuld und Sühne waren Vorahnungen meiner eigenen Schuld.“

RKW: Aber Sie schreiben auch mit so viel Mitgefühl für Ihre Figuren, selbst für die Mörder und Verbrecher.

Simenon nickt: „Weil ich weiß, dass niemand als Monster geboren wird. Jeder Mensch hat eine Geschichte, Gründe für das, was er tut. Ich habe in meinem Leben genug Dunkelheit in mir selbst gesehen, um zu verstehen, dass wir alle fähig sind zu Grausamkeit, zu Feigheit, zu Verzweiflung. Aber auch zu Zärtlichkeit, zu Sehnsucht, zu Liebe.“

RKW: „Bereuen Sie etwas, wenn Sie heute auf Ihr Leben schauen?“

Simenon, nach einer langen Pause: „Vieles. Aber Reue ändert nichts mehr. Ich kann nur hoffen, dass meine Bücher etwas Gutes bewirken. Dass sie Menschen helfen zu verstehen, dass wir alle fehlbar sind, alle leiden, alle nach etwas suchen, das wir nicht benennen können. Wenn meine Figuren andere Menschen weniger einsam fühlen lassen, dann hatte mein Leben vielleicht doch einen Sinn.“

RKW: „Was würden Sie jungen Schriftstellern raten?“

Simenon: „Schreiben Sie die Wahrheit. Nicht die äußere Wahrheit, sondern die innere. Haben Sie den Mut, in die dunkelsten Ecken Ihrer eigenen Seele zu schauen. Nur dann können Sie wirklich über Menschen schreiben. Und seien Sie gnädig – mit Ihren Figuren und mit sich selbst.“

Simenon steht auf, schaut noch einmal aus dem Fenster auf die Straße hinunter, wo Menschen vorbeieilen, jeder mit seiner eigenen Geschichte. „Sehen Sie diese Menschen da unten? Jeder von ihnen könnte eine meiner Figuren sein. Und jeder von ihnen trägt Geheimnisse mit sich, Träume, Wunden. Das ist es, was mich nie losgelassen hat – diese unendliche Vielfalt des Menschseins.“

RKW: „Sie haben mal gesagt, Sie seien in einem Haus groß geworden, in dem Gefühle nicht vorkamen. Ihre Mutter beschreiben Sie als „kalt“, Ihren Vater als „abwesend“. Wie prägt so etwas einen Mann?

Simenon (lehnt sich zurück, die Stimme wird leiser): „Es macht dich zu einem Suchenden. Nach Wärme, nach Anerkennung, nach Blicken, die dich wirklich sehen. Aber du suchst an den falschen Stellen: Im Applaus. Im Sex. In der Arbeit.

Ich habe meine Mutter 70 Jahre lang geliebt – in der Hoffnung, dass sie es eines Tages zurückgibt. Aber sie konnte es nicht.

Als ich reich war, berühmt, gefeiert – hat sie mir gesagt: „Wenn dein Bruder noch leben würde, wäre ich glücklicher.“

Ich sage nichts. Sein Blick bleibt starr. Als ob die Szene noch im Raum steht. Ich sehe da einen alten Mann, der immer noch ein kleiner Junge ist, der sich fragt: Was stimmt nicht mit mir, dass sie mich nicht lieben konnte?

RKW: „War das Schreiben für Sie ein Ersatz für diese Liebe?“

Simenon (nickt langsam): „Es war… der Versuch, etwas zu beweisen. Ich dachte: Wenn ich genug schreibe, genug leiste – dann muss doch jemand sagen: „Gut gemacht, Georges!“ Aber das klappte nicht. Also schrieb ich weiter.“

RKW: „Ihre Romane sind oft bevölkert von einfachen Männern. Still, innerlich zerrissen.

Sie geraten in eine Krise, in eine Leerstelle, in ein Verbrechen – nicht aus Bosheit, sondern weil sie plötzlich mit sich selbst konfrontiert werden. Was haben Sie in diesen Figuren gesehen?

Simenon: „Mich. Aber ohne Maske. Ich war ein Mensch mit vielen Rollen. Liebhaber. Vater. Schriftsteller. Ich habe so viele Menschen gespielt – aber immer vermieden, einfach ich zu sein. Die Figuren in meinen Romanen – sie hatten keine Ausrede. Sie mussten sich stellen. Ich ließ sie oft scheitern, weil ich es selbst nie geschafft habe.“

Ich beobachte, wie sich Simenons Haltung verändert. Er spricht offener, aber ich spüre auch: Je näher es an die innere Wahrheit geht, desto subtiler weicht er aus. Mit Ironie, Anekdoten, Reflexion – alles Schutzschichten.

RKW: „Sie haben oft betont, dass Sie nicht „literarisch“ schreiben wollten. Kein Stil, keine Metaphern, keine Kunst. Warum dieser Verzicht?“

Simenon: „Weil ich nicht lügen wollte. Literatur ist oft Verkleidung. Ich wollte entkleiden. Ich wollte Menschen zeigen, wie sie wirklich sind – roh, banal, schuldig, einsam. Vielleicht wollte ich mich selbst so sehen. Vielleicht hoffte ich, dass, wenn ich es bei anderen beschreiben kann, ich es irgendwann bei mir schaffe.“

Ich mache eine Pause. Er wartet. Erwartet die nächste Frage. Wahrscheinlich eine intellektuelle. Ich tue das Gegenteil.

RKW: „Und wenn ich jetzt sagen würde: „Georges, leg den Stift weg. Kein Schreiben mehr. Kein Tun. Kein Beweisen.

Setz dich einfach hier hin – und sei.“ Was würde dann passieren?

Lange Stille. Er atmet flacher. Dann antwortet er fast flüsternd: „Ich würde es keine zehn Minuten aushalten. Ich würde innerlich zerspringen. Denn dann kommt es zurück. Die alte Frage. Die, die nie ganz weg war: Was, wenn ich niemand bin, wenn ich nichts tue? Dann bleibt nur noch das Echo dieser Kindheit. Das Loch. Die Kälte. Ich habe alles gebaut, um diesem Moment auszuweichen. Meine Arbeit war meine Mauer.“

Er schaut mich an. Direkt. Keine Schutzmaske mehr. Nur Müdigkeit. Und ein Rest Hoffnung, dass ich das aushalte.

Ich verlasse das imaginierte Gespräch mit dem Gefühl: Georges Simenon hat keine Geschichten erzählt, weil er so viele Antworten hatte, sondern, weil er mit so vielen Fragen allein war.

Eine Lebensthema-Analyse von George Simenon

Viele Schriftsteller nutzen ihre Werke als Ventil, um ungelöste Konflikte aus ihrer Biografie zu verarbeiten. Diese psychologische Strategie lässt sich durch verschiedene Mechanismen erklären, die in der Kreativitätsforschung und Psychoanalyse gut bekannt sind.

Zu diesen psychologischen Mechanismen gehören:

Verdrängung und Sublimierung:

Unerfüllte Wünsche, traumatische Erlebnisse oder schmerzhafte Erinnerungen werden oft ins Unterbewusstsein verdrängt. In der Literatur können diese verdrängten Konflikte auf eine gesunde und konstruktive Weise an die Oberfläche gebracht werden.

Dieser Prozess, der in der Psychoanalyse als Sublimierung bezeichnet wird, verwandelt negative Impulse oder Erfahrungen in eine sozial akzeptierte und sogar wertvolle schöpferische Tätigkeit.

Symbolische Darstellung:

Schriftsteller müssen nicht direkt über ihre eigenen Erfahrungen schreiben, um sie zu verarbeiten. Stattdessen können sie ihre Ängste, Traumata und Konflikte in symbolischer Form in ihren Charakteren, Handlungssträngen und sogar in den Welten, die sie erschaffen, verstecken.

Ein tyrannischer Vater kann zu einer diktatorischen Figur werden, und ein Gefühl der Isolation aus der Kindheit kann sich in einer weitläufigen, menschenleeren Landschaft spiegeln.

Katharsis:

Das Schreiben bietet eine Form der Katharsis, also der emotionalen Reinigung. Durch das Erforschen und Erschaffen von Konflikten auf dem Papier können Autoren eine emotionale Distanz zu ihren eigenen Problemen aufbauen.

Die Figuren erleben die Ängste und Traumata anstelle des Autors, was ihm ermöglicht, die Situation zu analysieren und zu verarbeiten, ohne sich erneut dem vollen Schmerz auszusetzen. Das literarische Werk wird so zu einem sicheren Raum für die Aufarbeitung.

Wiederholung und Kontrolle:

Viele psychologische Theorien deuten darauf hin, dass Menschen unbewusst traumatische Situationen wiederholen, um die Kontrolle über sie zu erlangen. Für einen Schriftsteller bedeutet das, dass er ungelöste Konflikte immer wieder in neuen Geschichten durchspielt. Im Gegensatz zum realen Leben kann er hier das Ergebnis bestimmen und so eine symbolische Auflösung finden.

Identitätsstiftung:

Die Verarbeitung von Kindheits- und Jugendkonflikten durch das Schreiben hilft Autoren oft dabei, ihre eigene Identität zu formen. Indem sie ihre Vergangenheit reflektieren und in einen narrativen Zusammenhang bringen, können sie ihr „Ich“ und ihre Lebensgeschichte besser verstehen.

Die Schaffung fiktiver Figuren wird zu einem Spiegel der eigenen psychischen Verfassung und ermöglicht ein tieferes Selbstverständnis.

Simenons Biografie und zentrale innere Konflikte

- Kindheit und Vaterbeziehung

Simenons Vater war Buchhalter – korrekt, angepasst, unauffällig. Simenon selbst verachtete diese Mittelmäßigkeit und strebte nach Intensität und Freiheit. Nach dem frühen Tod des Vaters (1922) verspürte Simenon eine Mischung aus Schuld, Wut und Befreiung.

→ Später zeigt sich in seinen Figuren oft ein Spannungsverhältnis zu Autoritäten und zur eigenen Herkunft. - Beziehung zur Mutter

Seine Mutter galt als kühl, kontrollierend, fast lieblos. Simenon kämpfte sein Leben lang um ihre Anerkennung – vergeblich.

→ In vielen seiner Romane tauchen Frauen auf, die emotional distanziert oder manipulativ sind. Oft wirkt die Mutterbindung unterschwellig zerstörerisch. - Sexualität und Getriebenheit

Simenon behauptete, mit über 10.000 Frauen geschlafen zu haben. Ob übertrieben oder nicht – es weist auf ein extremes Bedürfnis nach Bestätigung, Nähe und Kontrolle hin.

→ In seinen Romanen sind Sexualität, Scham und Machtverhältnisse zentrale Motive. Figuren sind oft getrieben, unfähig zu echter Intimität. - Identitätsfragen und Rollenwechsel

Simenon liebte es, unterzutauchen, zu reisen, seine Identität zu wechseln. Auch seine literarische Produktivität hatte etwas Kompensatorisches – wie ein Schutz vor dem inneren Chaos.

→ In vielen Büchern geht es um Menschen, die plötzlich aus dem Leben kippen, ausrasten, durchdrehen. Normale Bürger mit dunklen Geheimnissen.

Resümee: Schreiben als letzter Halt

Simenons Lebenswerk ist keine Selbstdarstellung – es ist ein Zeugnis innerer Zerrissenheit. Seine Romane sind kein Spiel mit Spannung, sondern ein stiller Schrei nach Verständnis. Wer sie liest, begegnet nicht nur interessanten Kriminalfällen – sondern einem Mann, der alles tat, um nicht unterzugehen.

„Ich habe nicht geschrieben, um Literatur zu schaffen“, sagte er.

„Ich schrieb, weil ich verstehen wollte.“

Am Ende bleiben keine Lösungen. Nur eine Ahnung davon, wie tief ein Mensch sich verlieren – und durch das Schreiben doch ein Stück sich selbst finden kann.

Hier lesen Sie weitere Fallberichte aus meiner Coaching-Praxis.

Business-Coachings

- „„Ich habe schlechtes Karma.“

- „Gibt’s das Hochstaplersyndrom auch bei Männern?“

- „Als Schauspieler verhungere ich in meinem Beruf.“

- „Ich kann nicht genießen, was ich habe.“

- „Habe ich mit 35 schon eine Midlife crisis?“

- „Ich ecke überall an.“

- „Die Selbständigkeit machte mir immer Angst.“

- „Warum habe ich so wenig Ehrgeiz?“

- „Meine Redeangst zerstört noch meine Karriere.“

- „Warum hochbegabte Frauen oft tiefstapeln.“

- „Meine Unpünktlichkeit kostet mich noch den Job!“

- „Ich werde immer übersehen.“

- „Mein Berufsziel stand schon vor meiner Geburt fest.“

- „Was mache ich mit den ganzen Idioten in meiner Firma?“

- „Ich sei passiv-aggressiv, meint meine Chefin.“

- „Ich fühle mich nirgends zugehörig.“

- „Warum sabotieren wir uns selbst?“

- „Im Aufschieben bin ich Weltmeister!“

- „Mit 45 bin ich immer noch der Juniorchef.“

- „Ich bin einfach zu nett!“

- „Karriere Top, Privatleben Flop!“

- „Ich kann mich nicht entscheiden.“

Life-Coachings

- „Ich muss auswandern. In Deutschland ersticke ich.“

- „Darf ich mich nach vierzig Jahre Ehe trennen?“

- „Ich muss überall den Clown spielen.“

- „Warum verliebe ich mich immer in Narzissten?“

- „Warum will ich kein Kind?“

- „Wieviel schuldet man seinen Eltern?“

- „Ich muss immer was zu tun haben.“

- „Ich will mein altes Leben zurück, dachte ich die ganze Zeit.“

- „Am Grab meiner Mutter bin ich täglich.“

- „Von der Kinderverschickung habe ich heute noch Alpträume.“

- „Ich bin immer für alle da aber niemand für mich.“

- „Darf man seine Eltern enttäuschen?“

- „Gibt’s gegen Verbitterung keine Pille?“

- „Vom Rentenalter habe ich immer geträumt.“

- „Leider verdiene ich dreimal so viel wie mein Mann.“

- „Unsere Eltern sind gegen unsere Heirat.“

- „Meine Metapher lautet: Das Leben ist eine Schule.“

- „Meinen Geburtstag feiere ich schon lange nicht mehr.“

- „Stark sein musste ich schon als kleines Mädchen.“

- „Warum kann ich nicht treu sein?“

- „Was bedeutet mein Alptraum?“

- „Ich stecke im falschen Leben fest.“

- „Warum habe ich Krebs?“

- „Ich habe Todesangst. Können Sie mir helfen?“

- „Das Grübeln machte mich ganz depressiv!“

- „Wozu muss ich erwachsen werden?“

- „Ich bin immer in der Opferrolle.“

- Soll ich ihn wirklich heiraten?“

- „Wenn die Schwiegermutter die Ehe zu zerstören droht, muss Mann handeln.“

- „Ich hasse meine Mutter und soll sie jetzt pflegen?“

PS: Alle Fallgeschichten sind real, aber so verfremdet, dass ein Rückschluss auf meine Klienten nicht möglich ist und die Vertraulichkeit gewahrt bleibt.

Haben Sie auch ein Problem, das Sie bisher nicht lösen konnten?

Dann buchen Sie auch ein 3-h-Coaching. Wir finden die Lösung dort, wo Sie noch nie gesucht haben. Versprochen!

Sind Sie Coach oder arbeiten Sie intensiv mit Menschen und wollen lernen, so zu coachen?

Dann lesen Sie hier …

Welche Geschichten lesen Sie am liebsten?

Welche Geschichten lesen Sie am liebsten?

PS: Wenn Ihnen dieser Beitrag gefiel, dann sagen Sie es doch bitte weiter: auf Facebook, X oder per Email.